アマチュア無線では、バンドや運用スタイル、設置場所に応じて多様なアンテナを自由に選択できます。

これは他の無線分野と異なり、例えばCB無線は外付けアンテナは禁止されていますので附属アンテナで運用しなければなりません。パーソナル無線では外付けアンテナもOKですが、棒状の単一型のみが許可され感度の制限もあります。業務無線の場合は、無線局の免許交付時に許可されたアンテナを必ず使用しなければなりません。

アマチュア無線は、自分が運用したいバンド、運用スタイル、設置場所、予算などを考えて、自分に適したアンテナを選ぶことが出来るのです。

しかし、適切なアンテナ選びは通信の質や範囲に直結するため、本記事では初心者向けにアマチュア無線で利用可能なアンテナの種類と選び方を分かりやすく解説します。

自分に最適な「よく飛ぶアンテナ」を見つける参考にしてください。

- アンテナの基礎知識

- アンテナと種類と特徴

- 代表的なアンテナ

- アマチュア無線で使用されるアンテナ

- アンテナの設置と調整方法

- アンテナ設置・調整に必要な機材と測定器

- アンテナのメンテナンスとトラブルシューティング

アンテナの基礎知識

アンテナとは何か

アンテナは、無線機と空中の電波を結ぶ重要な装置です。送信時には電気信号を電波に変換し、受信時には電波を電気信号に変換します。アンテナの性能は、通信距離や通信品質に直接影響を与えるため、正しい選択と設置が求められます。

アンテナの役割と基本動作

アンテナは、無線機から送信された信号を空間に放射し、逆に空から受信された電波を無線機に取り入れます。これにより、遠距離の相手と通信することが可能になります。アンテナの形状やサイズ、配置によって、信号の強さや方向性が変わります。

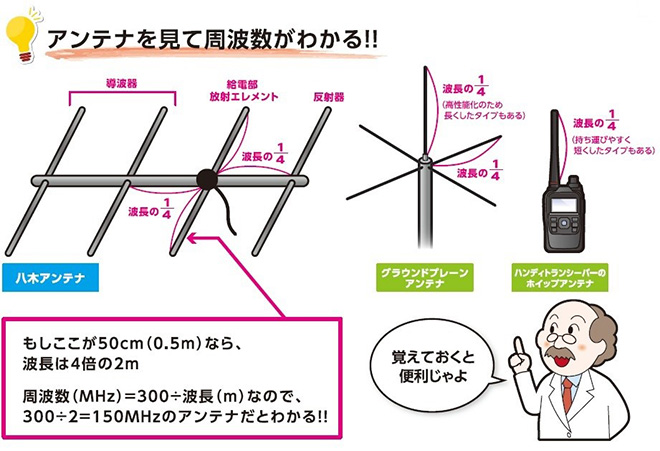

波長と周波数の関係

電波の波長(λ)は、周波数(f)と波の速さ(c)によって決まります。波長は以下の式で計算されます。

λ(メートル)= 300 ÷ 周波数(MHz)

例えば、14MHzの周波数では波長は約21.4メートルとなります。アンテナのサイズはこの波長に基づいて設計されるため、使用する周波数に応じた適切なアンテナ選びが重要です。

アンテナの種類と特徴

アマチュア無線で使用されるアンテナには多種多様な種類が存在します。それぞれに特徴や用途が異なるため、自分のニーズに合ったアンテナを選ぶことが大切です。

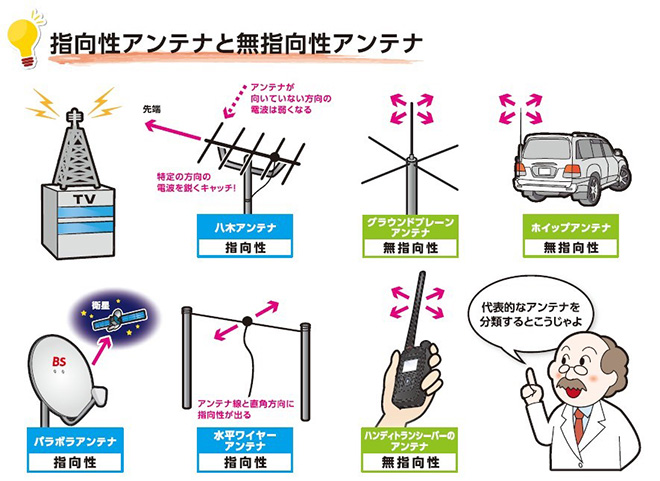

指向性アンテナと無指向性アンテナ

指向性アンテナは、特定の方向に強い電波を送受信するタイプのアンテナです。一方、無指向性アンテナは、電波を全方向に均等に送受信します。

指向性アンテナ

- 八木宇田アンテナ:方向性が高く、特定の方向に電波を集中させます。遠距離通信やノイズの多い環境での利用に適しています。

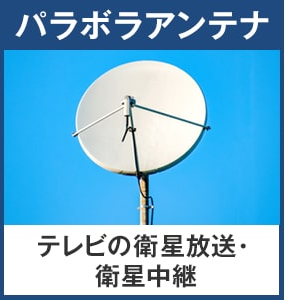

- パラボラアンテナ:衛星通信などで使用される高指向性アンテナ。高い利得を持ち、狙った方向への電波伝送が可能です。

無指向性アンテナ

- グランドプレーンアンテナ(GPアンテナ):全方向に電波を送受信します。近距離通信や移動局に適しています。

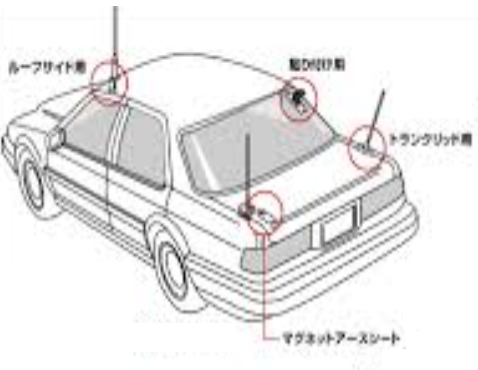

- モービルホイップアンテナ:自動車などに取り付ける無指向性アンテナで、移動中でも安定した通信が可能です。

接地型アンテナと非接地型アンテナ

接地型アンテナ

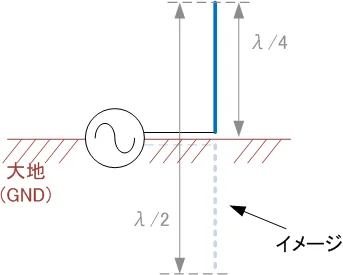

接地型アンテナは、アンテナの一部を地面や車のボディに接地させて動作させるタイプのアンテナです。

- バーチカルアンテナ:垂直に設置されるアンテナで、地面に接地することで電波を放射します。設置が比較的簡単で、広範囲に電波を送受信できます。

- グランドプレーン(GP)アンテナ:バーチカルアンテナにラジアル(地線)を複数本付けて動作させるタイプ。利得を向上させ、効率的な通信が可能です。

- モービルアンテナ:自動車に取り付けるバーチカルアンテナで、移動中でも安定した通信が可能です。車体がアースとして機能します。

- ハンディ機のホイップアンテナ:ハンディ無線機に付属する柔軟なアンテナで、持ち運びに便利です。身体をアースとして電波を送受信します。

非接地型アンテナ

非接地型アンテナは、アンテナの両端が開放されており、地面に接地しないタイプのアンテナです。

- ダイポールアンテナ:最も基本的なアンテナで、中央に給電点を持ち、左右にエレメントを持つ構造。双方向性があり、広範囲の周波数に対応可能です。

- 八木宇田アンテナ:方向性を持つアンテナで、複数のエレメント(導波器、反射器)を持ち、特定の方向に電波を集中させます。遠距離通信に効果的です。

- ループアンテナ:エレメントをループ状に配置したアンテナで、形状やサイズにより異なる特性を持ちます。コンパクトで設置しやすいです。

水平アンテナと垂直アンテナ

アンテナの設置方法によって、電波の偏波が水平または垂直になります。

- 水平アンテナ:地面に対して水平に設置されるアンテナ。主にHF帯で使用され、電離層反射による通信に適しています。

- 垂直アンテナ:地面に対して垂直に設置されるアンテナ。VHFやUHF帯での直接波通信に適しており、モービルアンテナなどが該当します。

各偏波のメリット・デメリット

- 水平偏波

- メリット:電離層反射による長距離通信に有効。

- デメリット:局所的な障害物による影響を受けやすい。

- 垂直偏波

- メリット:直接波通信に強く、マンパワーが少ない場所でも安定。

- デメリット:電離層反射による利点が少ない。

代表的なアンテナ

以下に、アマチュア無線で広く使用されている代表的なアンテナについて詳しく紹介します。

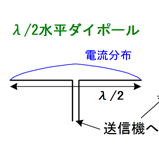

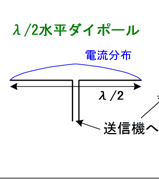

ダイポールアンテナ

ダイポールアンテナは、アマチュア無線の基本形として知られています。

中央に給電点があり、左右に1/4波長ずつのエレメントが配置されています。シンプルな構造でありながら、広範囲の周波数帯に対応可能なため、多くの無線愛好者に支持されています。

モノバンドのフルサイズダイポールは最も効率が良く、利得を得るための基本形となります。

八木宇田アンテナ

八木宇田アンテナは、指向性を持つアンテナの代表格です。中央の給電部から後方に反射器、前方に導波器が配置され、特定の方向に電波を集中させます。

遠距離通信において高い利得を発揮し、ノイズの少ないクリアな通信が可能です。多バンド対応のモデルもあり、使用する周波数帯に応じてカスタマイズが可能です。

バーチカルアンテナ

バーチカルアンテナは、垂直に設置される接地型アンテナです。比較的簡単に設置でき、全方向に電波を放射する特性があります。

限られたスペースでも効果的に使用でき、特にVHFやUHF帯での通信に優れています。耐久性が高く、屋外設置に適していますが、設置場所によっては地面との接地が重要になります。

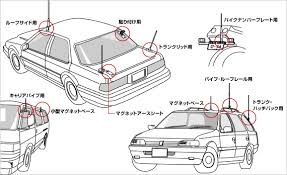

モービルアンテナ

モービルアンテナは、自動車に取り付けるバーチカルアンテナです。移動中でも安定した通信が可能で、アマチュア無線のフィールド活動や移動通信に適しています。

車体がアースとして機能するため、設置が容易ですが、高周波数ではラジアルが不要なノンラジアルタイプが主流となっています。

ループアンテナ

ループアンテナは、エレメントをループ状に配置したアンテナで、形状やサイズにより異なる特性を持ちます。

クワッドアンテナやデルタループなど、さまざまなバリエーションが存在し、それぞれに利得や指向性が異なります。コンパクトな設置が可能であり、自作しやすい点も魅力です。

パラボラアンテナ

パラボラアンテナは、高指向性を持つアンテナで、主に1.2GHz以上の高周波数帯で使用されます。鋭いビーム形成能力を持ち、特定の方向に強力な電波を送受信できます。

衛星通信や長距離通信に適しており、アマチュア無線でも高い利得を求める場合に選ばれます。市販品は少なく、自作が主流となります。

自作アンテナの基本

市販のアンテナも便利ですが、自作アンテナはコストを抑えつつ、自分のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。身近な材料で作成でき、試行錯誤を通じて通信技術を深めることができます。

始めやすいダイポールアンテナやループアンテナから挑戦し、徐々に複雑なアンテナへとステップアップしていくことをお勧めします。

アマチュア無線で使用されるアンテナ

アマチュア無線では、多様なアンテナが利用されています。以下に代表的なアンテナを紹介します。

|

グランドプレーン(GP)アンテナ 当局で使用しているCP-6SやX-7000もGPアンテナです。➡設置の手順や使用のレポートも詳細掲載しています。 |

|

ダイポールアンテナ 当局で使用しているダブルバズーカアンテナは、ダイポールをアレンジしたアンテナです、使用レポートはコチラ。 |

|

ワイヤーアンテナ 当局でも使用しているロングワイヤーアンテナもこのタイプです。詳細はコチラに。 |

|

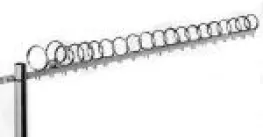

八木宇田アンテナ 一般には八木と呼ばれているが正しくは八木宇田アンテナ。テレビアンテナでお馴染みの魚の骨のような形をしている指向性アンテナ。八木博士と宇田博士が共同開発し世界的にもビームアンテナの基本形となっている。給電部のエレメントがダイポールアンテナです、後ろに反射器、前方に導波器の3エレメントが基本。導波器を増やすほど指向性が鋭くなり利得も向上する。アマチュア無線では指向性アンテナとしては最もポピュラーな存在である。一般にHF~50MHz帯は水平に設置し、144MHz以上は垂直に設置する。 |

|

HB9CV 2本のエレメントに位相差給電することで高い利得が得られ指向性もある。2エレメントが基本形だが、導波器を付けてさらに利得を得ることも可能。50MHzやHF帯に利用されることが多い。HB9CVは考案したスイスのハムのコールサインから命名された。 |

|

ループアンテナ 1波長のエレメントをループ状に丸めたアンテナ。形は四角でも三角でもよい。四角だとクワッド、三角はデルタループと呼ばれる。八木の原理で多素子化するとビームアンテナとなる。利得は得られるが受風面積が大きくなるのが欠点。市販品もあるが自作する人が多い。 |

|

ヘンテナ 併合ループの変形で、長辺が1/2λ、短辺が1/6λの長方形の中に非対称の給電部がある。八木よりも利得が高い。単独でも使用できるが、八木の原理で多素子化しビームアンテナとしても使用できる。長辺が1λのものもある。重量と受風面積が大きくなるのが欠点。考案したのは日本のハム。動作原理が不思議なので「変てこなアンテナ」という意味から命名された。市販品が少ないので自作がメインとなる。 |

|

パラボラアンテナ 中華鍋のような形のアンテナ。鋭い指向性があり、高い周波数に適している。一般家庭ではBSやCSなどの衛星放送の受信用としてよく設置されている。アマチュア無線でも1.2GHz以上の高いバンドで使用される。アマチュア用は市販品が少ないので、自作がメインとなる。 |

|

ログペリアンテナ 正しくはログペリオディック。各エレメントの長さが前方にいくにしたがって短く変化しているので、広範囲の周波数帯に対応している。広帯域の受信アンテナとして使用されることが多い。八木のようなビーム特性がある。 |

|

ディスコーンアンテナ ディスク(円盤)とコーン(円錐)を組み合わせた傘の骨のようなアンテナ。VHFからUHFの広帯域受信用として使用される。無指向性なので利得は高くない。市販品では上部に送信用のホイップアンテナを付けた製品が多い。 |

|

モービルアンテナ 自動車用の無指向性アンテナで受風面積を小さくするため細くできています。モービルホイップとも呼ばれるようにムチのようにしなるので高速走行しても折れません。複数のバンドに対応したものが主流です。アースが必要なラジアルタイプとアース不要のノンラジアルタイプがあります。430MHzより上は殆どノンラジアルです。50MHzより低い周波数では殆どが1/4波長でアースが必要です。自動車以外で使用する場合はノンラジアルタイプが無難です。 |

|

フレキシブルアンテナ ハンディ機用のアンテナです。動作原理はモービルアンテナと同じですが、身体に当たっても安全なようにゴムで覆われており柔らかいのが特徴です。ハンディ機のボディにアースします。複数のバンドに対応したものが主流です。取付けコネクタの形状がBNG型とSMA型がありますので所有するハンディ機に合うものから選択しましょう。 |

|

その他 |

|

アンテナの設置と調整

基本的な設置手順

アンテナの設置は、通信の品質に大きな影響を与えます。基本的な設置手順は以下の通りです。

- 設置場所の選定:できるだけ高い位置で、障害物が少ない場所を選びます。開けた場所ほど電波の受信範囲が広がります。

- アンテナの固定:設置ポールなどにしっかり固定し、風や振動によって揺れないようにします。

- 給電線の配線:無線機との接続部分を確保し、ケーブルの長さやルートを最適化します。ケーブルロスを最小限に抑えることが重要です。

アンテナチューナーの使用

アンテナチューナーは、無線機とアンテナのインピーダンスを調整し、効率的な通信を実現します。適切な調整により、送信時の電力ロスを減少させ、受信感度を向上させます。特に複数のバンドに対応する場合や、異なるアンテナを切り替えて使用する際に有用です。

SWR計の活用方法

SWR(Standing Wave Ratio)計は、アンテナの整合状態を確認するための重要な測定器です。SWR値が1.0に近いほど整合が良好であり、信号ロスが少ないことを示します。通常、SWR値が1.5以内であればほぼ整合状態とみなせます。SWR計を使用して、アンテナの設置後や調整時に常にチェックすることをお勧めします。

適切な高さと配置の重要性

アンテナの高さは通信距離や範囲に影響します。一般的に、高い位置ほど電波の到達範囲が広がります。また、周囲に反射物が少ない場所に設置することで、電波の干渉を減少させることができます。指向性アンテナの場合は、目的の方向に向けて正確に配置することが重要です。

アンテナ設置・調整に必要な機材と測定器

ローテーターの選び方と使用方法

指向性アンテナを使用する際は、アンテナの向きを調整するためのローテーターが必要です。ローテーターには、手動式と電動式があります。電動式ローテーターは、リモコンやコンピュータから操作できるため便利ですが、価格が高めです。設置するアンテナの大きさや重量に応じて、適切なローテーターを選びましょう。

プリアンプの導入メリット

プリアンプは、受信信号を増幅する装置で、特に高周波数帯(UHFやSHF)での受信感度を向上させます。ケーブルロスを補うことができ、遠距離の信号もクリアに受信できます。アンテナ直下に設置することで、信号ロスを最小限に抑え、効果的に利用できます。

SWR計とパワー計の使い方

SWR計とパワー計は、アンテナの整合状態や無線機の出力を確認するための基本的な測定器です。SWR計を使用してアンテナの整合状態をチェックし、パワー計で送信時の出力を確認します。これにより、効率的な通信と無線機の保護が可能となります。

その他便利な測定器

アマチュア無線では、以下のような追加の測定器も役立ちます。

- オシロスコープ:信号波形を視覚的に確認するために使用します。

- スペクトラムアナライザー:周波数スペクトルを確認し、干渉源を特定するのに役立ちます。

- 電界強度計:受信エリアの電界強度を測定し、最適な設置場所を見つけるのに使用します。

アンテナのメンテナンスとトラブルシューティング

定期的な点検ポイント

アンテナの性能を維持するためには、定期的な点検が必要です。以下のポイントを確認しましょう。

- 物理的な損傷:エレメントの破損や接続部の緩みがないか確認します。

- 防錆・防腐対策:屋外設置の場合は、錆や腐食の防止措置を施します。

- 接続部の点検:コネクタ部分がしっかりと接続されているか確認します。

よくある問題と対処法

- SWR値の上昇:アンテナが損傷している場合や、給電点の接続が不良な場合に発生します。アンテナを再調整し、必要に応じて修理や交換を行います。

- 信号の不安定化:接続ケーブルの不良や接地の問題が原因となることがあります。ケーブルを交換し、接地を再確認しましょう。

- 反射や干渉:周囲の建物や電波塔からの反射による干渉が発生することがあります。アンテナの向きを調整し、干渉源を避けるようにします。

長寿命化のためのケア方法

- 定期的な清掃:埃や汚れを取り除き、エレメントの効率を維持します。

- 適切な設置環境:過度な風雨や直射日光を避けるため、適切な保護カバーを使用します。

- 防水処理:接続部や給電点にシール材を使用し、水の侵入を防ぎます。

まとめ

アンテナ選びと設置は、アマチュア無線において非常に重要なステップです。本記事では、アンテナの基本知識から種類・特徴、選び方のポイント、具体的な代表アンテナの紹介、設置と調整の方法、必要な機材と測定器、メンテナンスの方法まで幅広く解説しました。初心者の方でも、このガイドを参考にして自分に最適なアンテナを見つけ、快適なアマチュア無線ライフを楽しんでいただければ幸いです。

次のステップとして、実際にアンテナを選び、設置してみましょう。経験を積むことで、さらに高度な通信技術や自作アンテナへの挑戦も可能となります。無線の世界を存分に楽しんでください!

- アンテナの基礎知識

- アンテナと種類と特徴

- 代表的なアンテナ

- アマチュア無線で使用されるアンテナ

- アンテナの設置と調整方法

- アンテナ設置・調整に必要な機材と測定器

- アンテナのメンテナンスとトラブルシューティング

参考資料・リンク

引用:月刊FBニュース

アンテナの大きさ

アンテナの基本形はダイポールアンテナで、波長の二分の一(給電部から左右に4分の1波長ずつ)の長さで共振します。フルサイズアンテナというのは1/2波長の長さのエレメントがあるアンテナのことです。アンテナの大きさ、つまり素子(エレメント)の長さは周波数で決まります。

電波は光と同じ速度で1秒間に約30万km進みます。30万kmを周波数(ヘルツ)で割った数値が波長です。

分かりやすく周波数の単位をMHzにすると、次の式で波長が計算できます。

λ 波長(m)=300÷周波数(MHz) 実際のエレメントの長さは導体の短縮率により若干短くなります。

電波は導体を通るときは、その物質や外部被覆などの影響で空間の速度より遅くなります。

それが波長短縮率または速度係数と呼ばれるものです。波長短縮率は導体により異なります。

例えば一般的なワイヤーの短縮率は95%前後ですから、300÷周波数(MHz)×0.95で計算します

| 周波数 | 波長 | 1/2波長 | 周波数 | 波長 | 1/2波長 |

| 1.9MHz | 160m | 80m | 24MHz | 12m | 6m |

| 3.5MHz | 80m | 40m | 28MHz | 10m | 5m |

| 7MHz | 40m | 20m | 50MHz | 6m | 3m |

| 10MHz | 30m | 15m | 144MHz | 2m | 1m |

| 14MHz | 20m | 10m | 430MHz | 70cm | 35cm |

| 18MHz | 17m | 8.5m | 1200MHz | 25cm | 12.5cm |

| 21MHz | 15m | 7.5m | 2400MHz | 12cm | 6cm |

| この表の波長は慣習的に表現される数値です。実際は上の式で計算してください。 また、エレメントに短縮コイルを挿入して、物理的なエレメント長を短くすることも可能です。 |

|||||

アンテナの基礎的な数値の見方

|

●dBとdBi <要注意!> dB(デシベル)は、アンテナの基本形である1/2波長のダイポールアンテナを0dBと基準し、そのダイポールアンテナと比べてどれくらい利得があるかを示すものです。よってdBは相対利得とも呼ばれます。本来はdBdと表記すべきですが、一般的には単にdBと表記されていることが多いようです。。 dBi(デシベルアイソトロピック)は、仮想上で全方向完全な無指向性アンテナを基準にしており、絶対利得とも呼ばれます。注意点は dBi は理論上の完璧なアンテナが基準ですから、dB表記に比べて 2.15dB (正確には2.14)数値が大きくなっていることです。よって同じダイポールアンテナでもdb表記なら0db、dBi表記なら2.15dbi となります。0dB=2.15dBi という関係です カタログでは数値を大きく見せるために dBi 表記がほとんどです。カタログによっては表記が混在しているものや、dBiの数値なのにdBと表記されている場合もありますので、複数のアンテナ性能を比較検討する際には要注意です。 ●FB比 ●FS比 |

アンテナ設置に必要な機材・測定器

■指向性アンテナにはローテーター

ローテーターとはアンテナを回転させる装置です。テレビ放送のように常に決まった方向から電波が来るのであればアンテナをその方向に固定しておけばOKです。しかし、アマチュア無線は不特定の局と交信することが多いのでいつでも360度回転できないと不便です。そこでビームアンテナにはローテーターを付け無線室のコントローラーを操作して目的の方向にアンテナを向けるわけです。

ローテーターとはアンテナを回転させる装置です。テレビ放送のように常に決まった方向から電波が来るのであればアンテナをその方向に固定しておけばOKです。しかし、アマチュア無線は不特定の局と交信することが多いのでいつでも360度回転できないと不便です。そこでビームアンテナにはローテーターを付け無線室のコントローラーを操作して目的の方向にアンテナを向けるわけです。

ローテーターもアンテナの大きさや重量に応じて小型から大型まで多くの種類があります。ただ、価格が高いですから、最初はベランダに設置したポールを手で回転させる人もけっこいます。

■感度アップにはプリアンプ

弱い信号を電気的に増幅させるのがプリアンプ(受信増幅器)です。UHFのように高い周波数になるとケーブルによるロスが大きいのでプリアンプを使用している局も多いようです。市販品は50、144、430、1200MHz用が発売されています。430MHz帯以上を本格的に運用したいのであれば購入する価値はあると思います。

弱い信号を電気的に増幅させるのがプリアンプ(受信増幅器)です。UHFのように高い周波数になるとケーブルによるロスが大きいのでプリアンプを使用している局も多いようです。市販品は50、144、430、1200MHz用が発売されています。430MHz帯以上を本格的に運用したいのであれば購入する価値はあると思います。

また、プリアンプにはアンテナ直下型と無線機の近くに設置する卓上型がありますが、アンテナ直下型でないとあまり意味がありません。それは弱い信号がケーブルでロスする前に増幅する必要があるからです。卓上型だと・・既にロスしてしまった後に増幅しても、いったん消えた信号は復活せず、ノイズ増幅器になりかねません。だからパワーアンプ(送信増幅器)に内蔵されているプリアンプもおまけ程度と思ってください。プリアンプのメリットを生かすには、必ずアンテナ直下に設置してください。

■SWR計

アマチュア無線でもアンテナなどの各種測定機器があれば便利です。無線機もアンテナもコネクタ付ケーブルもすべて市販品の場合はそれらの取扱説明書のとおり設置すれば、よほどのことがない限り大きな不具合はないと思います。でもハムとしては最小限の簡易的な測定機器は所有しておきたいものです。アンテナとケーブルのマッチングを見るSWR計は必須と思ってよいでしょう。プロ用の測定器は非常に高価ですから、無線機の出力を測るパワー計と一緒になっているアマチュア無線用の通過型「SWR&パワー計」が安価(1万円前後)で便利です。パワーを測る際にダミーロード(擬似空中線)もあれば便利です。アンテナを自作する場合は簡易的な電界強度計(自作で十分)も必要でしょう。

アマチュア無線でもアンテナなどの各種測定機器があれば便利です。無線機もアンテナもコネクタ付ケーブルもすべて市販品の場合はそれらの取扱説明書のとおり設置すれば、よほどのことがない限り大きな不具合はないと思います。でもハムとしては最小限の簡易的な測定機器は所有しておきたいものです。アンテナとケーブルのマッチングを見るSWR計は必須と思ってよいでしょう。プロ用の測定器は非常に高価ですから、無線機の出力を測るパワー計と一緒になっているアマチュア無線用の通過型「SWR&パワー計」が安価(1万円前後)で便利です。パワーを測る際にダミーロード(擬似空中線)もあれば便利です。アンテナを自作する場合は簡易的な電界強度計(自作で十分)も必要でしょう。

SWR値は完全整合だと1.0ですが、概ね1.5以内ならほぼ整合状態と考えて良いでしょう。

アンテナ理論や自作に興味がある方は、CQ出版社の「アンテナ・ハンドブック」の購入をお勧めします。その他にも同社からアンテナに関する本がたくさん出版されていますので読んで研究するとよいでしょう。

市販アンテナも多くの種類があり便利ですが、自作のアンテナで交信するとまた違った喜びが味わえるものです。それに身近な材料で製作できますので、市販品に比べてはるかに安価でしかも利得の高いものが簡単にできます。みなさんもぜひ自作にチャレンジしてみてください。

参考資料・リンク

- 「アンテナ・ハンドブック」(CQ出版社):アンテナ理論や実践的な設計方法が詳しく解説されています。

- オンラインコミュニティ:

- 自作アンテナの参考サイト:

- 測定器メーカーの公式サイト:

これらのリソースを活用して、さらに深い知識を身につけ、自分だけの最適なアンテナ環境を構築してください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48a7de67.f1396a78.48a7de68.fe9c42e1/?me_id=1261122&item_id=11342922&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F015%2F2105019000015.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)