「ロングワイヤーアンテナ」は、そのシンプルな構造から自作しやすく、特にアパマンハムや集合住宅にお住まいの方に人気のアンテナです。

本記事は、ロングワイヤーアンテナの作り方から、性能を引き出すためのATU(アンテナ・チューナー)の活用、バランの必要性、カウンターポイズの設置方法、そして7MHz帯での飛びを良くする調整のコツまでを完全ガイドします。

この記事を読めば、あなたも適切な材料を選び、自宅で高性能なロングワイヤーアンテナを完成させることができます。

1. ロングワイヤーアンテナとは?その魅力と基本構造

このセクションでは、ロングワイヤーアンテナの基本的な原理と構造、そしてHF帯における運用メリットについて解説します。

1-1. ロングワイヤーアンテナの原理とダイポールとの違い

ロングワイヤーアンテナは、その名の通り長い導線(ワイヤー)をアンテナとして使うシンプルな形式です。特定の波長に共振させるダイポールアンテナとは異なり、ロングワイヤーは比較的自由な長さで設置でき、ATUを使って強制的にマッチングを取ることが前提となります。

この構造のおかげで、多バンドでの運用が容易になるのが最大の魅力です。

1-2. HF帯での運用メリットと飛びの指向性

ロングワイヤーアンテナは、HF帯(短波帯)でのQSOに特に有効です。

長さが波長に対して長くなるほど、メインローブがワイヤーの方向に向かって鋭くなる指向性を持ち始めます。適切な張り方と長さを選ぶことで、海外との交信など遠距離への飛びが期待できます。

1-3. アパマンハムに最適?ベランダなど狭い場所への設置方法

設置場所を選ばないのもロングワイヤーの大きな利点です。

アパマンハムのように広いスペースがなくても、建物の屋上、庭、またはベランダの手すりなどを利用して設置できます。可能な限り長く、高く張るのが基本ですが、設置環境に合わせた工夫が必要です。

2. 自作に必要な材料と準備

高性能なロングワイヤーアンテナを自作するためには、適切な材料を選ぶことが不可欠です。ここでは、必要なパーツとそれぞれの役割を説明します。

2-1. アンテナ線の選び方:太さと長さ

アンテナ線は、導電性の高い銅線が基本ですが、耐久性を考慮してエナメル線やビニール被覆線が使われます。線の太さは、強度と電気抵抗のバランスを考えて1.5mm〜3.0mm程度が良いでしょう。

長さはATUのマッチング範囲に収まるよう、設置場所に応じて設定します。

2-2. 同軸ケーブルとカウンターポイズの役割

同軸ケーブルは、アンテナとATU(または無線機)を接続し、電力を伝送する役割があります。また、カウンターポイズは、アンテナの片側(給電点)に対する仮想的な「大地」や「アース」の役割を果たします。

特にアースが取りにくい環境では、このカウンターポイズの設置方法が飛びに大きく影響します。

2-3. 給電点に必要なパーツ:バランは必要か?

ロングワイヤーアンテナは、アンバランス給電(不平衡給電)が基本です。

そのため、一般的に同軸ケーブルを接続する給電点には、バラン(バランスト・アンバランスト変換器)は必要ありません。代わりに、インピーダンスを変換するための1:9などのUN-UN(アンバランス-アンバランス)トランスや、アイソレーショントランスを用いることがあります。

3. ロングワイヤーアンテナの作り方と張り方:ステップ・バイ・ステップ

実際にロングワイヤーアンテナを自作するための具体的な手順と、設置方法のヒントを解説します。

3-1. アンテナ線の切断と短縮率の考慮

ロングワイヤーは非共振アンテナとして使われますが、ATUでのマッチングを容易にするため、特定の波長の奇数倍を避ける長さを選ぶことが推奨されます。

また、電波が導線中を伝わる速度が光速より遅くなる現象(短縮率)を考慮に入れ、実際の長さを調整します。

3-2. 給電点の処理とマッチングの基本

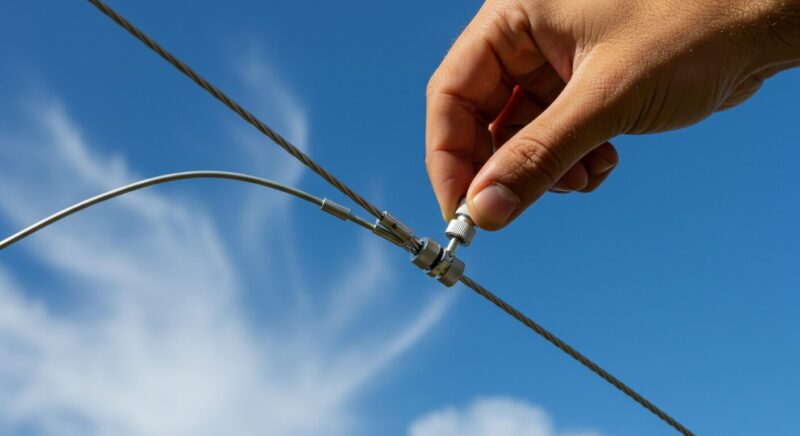

給電点では、アンテナ線と同軸ケーブル、そしてカウンターポイズを確実に接続します。

防水対策として給電点を耐候性のケースに収めるのが一般的です。ロングワイヤーは数百から数千Ωという高いインピーダンスを持つため、ATUによって50Ωにマッチングさせる必要があります。

3-3. 設置場所の工夫:釣り竿を使った設営例

ロングワイヤーを張る際は、できる限り高所へ、周囲から離して設置することが重要です。

軽量で安価なグラスファイバー製の釣り竿を支柱として活用する方法は、アパマンハムの間で広く行われています。これにより、ベランダから上空へ向かって斜めにワイヤーを張ることができます。

3-4. アースの取り方とノイズ対策

無線機のアースは、感電防止とノイズ対策に欠かせません。

建物のアース端子を利用するか、地面にアース棒を打ち込みます。特にノイズ対策としては、給電点付近にコモンモードノイズを抑制するフェライトコアを挿入することが有効です。

4. 必須アイテム:ATU(アンテナ・チューナー)の選定と活用

ロングワイヤーアンテナの性能を最大限に引き出すためには、ATUの存在が不可欠です。ここではチューナーの選び方と具体的な機種を紹介します。

4-1. ATUの役割:インピーダンスと共振の調整

ATU(アンテナ・チューナー)は、ロングワイヤーの高いインピーダンスを無線機が求める50Ωに変換し、給電系の**SWR(定在波比)**を最小限に抑える働きをします。

これにより、アンテナが非共振状態にあっても、無線機から効率よく電力を供給し、さまざまなバンドで運用可能になります。

4-2. 屋内型と屋外型(防水)のメリット・デメリット

ATUには、無線機のそばに置く「屋内型」と、給電点の直下に設置する「屋外型」があります。

屋外型は給電点でマッチングを取るため、同軸ケーブル上の損失を最小限に抑えられ、高い効率が得られます。しかし、防水対策が必須となります。

4-3. 特定機種の紹介:AH-730、AH-400、AH705、ATAS-120Aの違いと選び方

アイコムのAH-730やAH-400は、ロングワイヤーに特化した屋外型ATUの代表格です。

-

AH-730/AH-400:ロングワイヤー用で、高いインピーダンスをマッチング可能。

-

AH705:ポータブル運用に最適な小型モデル。

-

ATAS-120A:スクリュードライバーアンテナで、ロングワイヤーとは異なる形式です。

あなたの運用スタイルや設置方法に合わせて最適なチューナーを選んでください。

5. 調整と運用:利得を最大化する7MHz運用のコツ

最後に、自作したロングワイヤーアンテナの性能を最大限に引き出し、HF帯で安定した運用を行うための調整のコツを解説します。

5-1. SWRの測定と調整:失敗しない共振の合わせ方

ATUを使っても、最初からSWRが最低値になるわけではありません。

ATUを起動し、SWRが1.5以下になるように調整するのが基本です。特に7MHzなど特定のバンドでの運用を重視する場合は、そのバンドで最もSWRが低くなるようにカウンターポイズの長さや張り方を微調整します。

5-2. 打ち上げ角を意識した最適な張り方

ロングワイヤーアンテナは、ワイヤーの長さと地上高によって打ち上げ角が変わります。

近隣との交信(NVIS)をしたい場合は低く張り、DX(遠距離交信)をしたい場合は高めに張ることで、最適な打ち上げ角を得られます。給電点からワイヤーを斜めに持ち上げる設置方法も効果的です。

5-3. 飛びを良くするカウンターポイズの活用方法

カウンターポイズは、アースが不十分な環境で、アンテナの利得と飛びを左右する重要な要素です。

ワイヤーを放射状に張ることで効果が高まります。長さは、運用したい波長の1/4波長を目安に、複数本張るのが最も効果的です。これにより、実質的な給電環境が整い、アンテナ性能が向上します。

まとめ:自作ロングワイヤーアンテナでHFの世界へ飛び出そう! (H3)

ロングワイヤーアンテナは、自作の自由度が高く、ATUと組み合わせることで多バンド運用を可能にする万能アンテナです。本記事で解説した作り方、張り方、給電とアースの方法を参考に、ぜひ高性能なロングワイヤーアンテナを完成させてください。

適切な調整を行えば、きっとあなたの自宅から、世界中の局へあなたの電波が飛び届くはずです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48a7de67.f1396a78.48a7de68.fe9c42e1/?me_id=1261122&item_id=11342922&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F015%2F2105019000015.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)