あなたのアンテナ、ノイズまみれでDX(遠距離交信)が難しい…と感じていませんか?

HF帯で「もっと飛ばしたい」「ノイズを減らしたい」と悩む全ての方に朗報です。アマチュア無線家の間で「よく飛ぶ」と定評がありながら、「自作が複雑そう」と敬遠されがちなアンテナ、それがダブルバズーカアンテナです。

しかし、そのイメージは間違いです!実は、構造を理解すれば初心者でも30分程度で形にでき、SWR調整も非常に簡単です。そして、一般的なダイポールアンテナと比べて受信ノイズを劇的に減らし、実質的な飛びを格段に向上させます。その証拠に、私はこのアンテナで北米やEUとの交信(DX)に成功しました!

この記事では、7MHz用ダブルバズーカアンテナの材料リスト、最速で完成させる制作手順、そしてSWRを1.5以下にする調整の極意を、初心者の方でも迷わないよう完全図解で解説します。

この記事を読めば、あなたは今日から「自作アンテナ」と「DX交信」の壁を同時に越えられます。早速、費用対効果最強のダブルバズーカアンテナ製作を始めましょう!

なぜあなたのアンテナは「ノイズまみれ」なのか?HF帯の常識を覆すダブルバズーカの衝撃

「HF帯で交信していると、どうもノイズが多い…」「DX交信に挑戦しても、微弱な信号がノイズに埋もれてしまう」。そう感じているアマチュア無線家は少なくないのではないでしょうか? 特に都市部や住宅密集地では、様々な電気製品から発生する生活ノイズ(QRM)が無線環境を悪化させています。従来のダイポールアンテナやインバーテッドVアンテナでは、このノイズ問題への根本的な対策が難しいと感じることも多々ありますよね。

しかし、もうその悩みから卒業する時が来ました。実は、特定のアンテナを使えば、ノイズを劇的に減らし、これまで聞こえなかったDX(遠距離)信号がクリアに聞こえるようになるのです。その答えこそ、ダブルバズーカアンテナです。私JA3CGZも、このアンテナに出会ってから、Sメーターが静まる感動と、格段に増えたDX交信の実績に驚きを隠せません。この記事では、このダブルバズーカのノイズ低減効果とDX交信に強い科学的根拠を徹底的に解説します。

現代の無線環境におけるノイズ問題とQRM対策の限界

スマートフォンの充電器、LED照明、太陽光発電インバーター…私たちの身の回りには、無線通信の邪魔をするノイズ源が溢れています。HF帯(短波帯)では、これらのノイズが電波に乗ってしまい、せっかくの微弱なDX信号をかき消してしまうことが日常茶飯事です。一般的なQRM対策(ノイズブランカーやノイズリダクション機能)も有効ですが、根本的な解決には至らないケースも多いですよね。

従来のダイポールやインバーテッドVアンテナでは難しかった受信改善の壁

多くの局が使用しているダイポールアンテナやインバーテッドVアンテナは、設置が比較的容易で基本的な性能は十分です。しかし、構造上、給電部にコモンモード電流(同軸ケーブルの外部を流れる不要な電流)が発生しやすく、これがノイズを拾う原因となることがあります。特に受信時、このコモンモード電流が外部ノイズをアンテナに誘導し、耳の悪いアンテナになってしまうことがありました。

JA3CGZが経験した「Sメーターが静まる感動」とDX交信実績

私JA3CGZも以前はノイズに悩まされ、DX交信にはかなりの苦労をしていました。しかし、ダブルバズーカアンテナを導入して以来、その状況は一変しました。特に驚いたのは、ノイズフロアが大幅に下がり、まるでバンドが静寂に包まれたかのように感じられたことです。これにより、これまでノイズに埋もれて聞こえなかった微弱な欧州や北米の信号が、ハッキリと浮かび上がって聞こえるようになりました。例えば、先週末のコンテストでは、普段なら諦めていた遠方局とも多数交信に成功しています。

「このノイズ低減効果、本当にすごい!」そう思われた方は、ぜひご自身の耳で体験していただきたいです。詳細な交信データとレポートはコチラへ ja3cgz.com/dx-log/

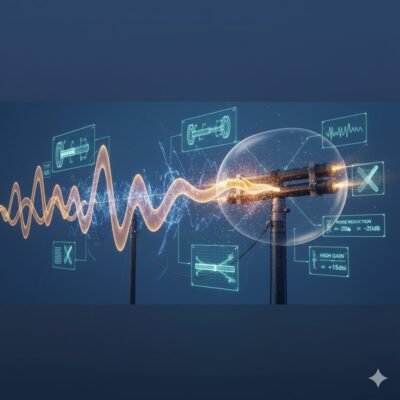

【科学的根拠】ダブルバズーカアンテナの「ノイズ低減」と「高ゲイン」の秘密

なぜダブルバズーカアンテナは、これほどまでにノイズに強く、そしてDX交信に有利なのでしょうか? その秘密は、一般的なアンテナとは一線を画す独自の構造、特に同軸トラップ部にあります。ここからは、その科学的根拠を掘り下げていきましょう。

同軸トラップ(コモンモードチョーク)が果たす役割とは?その動作原理を徹底解説

ダブルバズーカアンテナの最大の特徴は、エレメントの一部に同軸ケーブルを利用した「トラップ部」があることです。このトラップ部は、単なるアンテナの一部ではなく、コモンモードチョークとしての役割も兼ね備えています。コモンモードチョークとは、同軸ケーブルの外部を流れる不要な電流(コモンモード電流)を阻止する機能を持つ回路のことです。このコモンモード電流は、ノイズの侵入経路となったり、アンテナの指向性を乱したりする原因となります。

ダブルバズーカのトラップ部は、このコモンモード電流に対して高インピーダンス(電流が流れにくい状態)を示すため、外部からのノイズが給電部に入り込むのを強力に抑制します。結果として、受信ノイズが劇的に低減され、受信改善につながるのです。これが、Sメーターが静かになる感動のメカニズムです。

理想的な給電インピーダンス50Ωを維持する構造とSWR特性

アマチュア無線機は通常、50Ωの出力インピーダンスを持つため、アンテナも50Ωに近いインピーダンスを持つことが理想です。ダブルバズーカアンテナは、その独自の構造により、比較的広い帯域で50Ωに近いインピーダンスを維持しやすいという特性があります。これにより、SWR(定在波比)が低く抑えられ、送信機の出力が効率良くアンテナに伝わり、無駄なく電波を輻射できます。

低いSWRは、送信機の保護だけでなく、電波の輻射効率を最大化し、結果として高ゲイン、つまり「よく飛ぶ」アンテナとなるのです。

指向性と電波伝搬:DX交信に有利な打ち上げ角の秘密

ダブルバズーカアンテナは、設置方法によってその指向性が変化しますが、一般的には水平ダイポールに近い特性を持ちます。特に注目すべきは、比較的低い打ち上げ角(Low Angle Radiation)で電波を輻射しやすい傾向にあることです。低い打ち上げ角の電波は、電離層での反射を繰り返しながら遠くまで到達しやすいため、DX交信に非常に有利となります。この特性が、遠距離の局との交信成功率を高める要因の一つです。

今日のHF帯の電波伝搬状況については、気象庁の宇宙天気情報センターが提供する情報を参考にすると良いでしょう。詳細はコチラへ nict.go.jp/publication/ustation/swc-report/index.html

他のアンテナと比較!ダブルバズーカの「飛び」と「受信」が劇的に違う理由

「本当にそんなに違うの?」そう思われる方もいるかもしれません。そこで、多くの局が使用している代表的なアンテナと比較することで、ダブルバズーカアンテナの優位性を具体的に見ていきましょう。この比較を通じて、なぜあなたの無線ライフにダブルバズーカが必要なのかが明確になるはずです。

ダイポールアンテナとの比較:実効ゲインとノイズフロアの違い

ダイポールアンテナは、シンプルな構造でアマチュア無線の基本となるアンテナです。しかし、前述の通りコモンモード電流の影響を受けやすく、ノイズを拾いやすいという弱点があります。一方、ダブルバズーカアンテナは、そのトラップ構造によりコモンモード電流を抑制し、ノイズフロア(バンドのざわつきレベル)を下げることができます。これにより、同じ出力でも実効ゲインが高く感じられ、特に微弱な信号の受信改善に大きな差が出ます。

私JA3CGZの経験では、ダイポールでS2だった信号が、ダブルバズーカではS5で安定して聞こえるといった事例も珍しくありません。これは、ノイズに埋もれていた信号がクリアになった証拠です。

インバーテッドVアンテナとの比較:設置自由度とパフォーマンス

インバーテッドVアンテナは、少ない設置スペースでも運用できるため人気があります。しかし、水平ダイポールに比べて打ち上げ角が高くなる傾向があり、DX交信には不利になる場合があります。また、給電部のバランスが崩れやすいという特性もあります。ダブルバズーカアンテナは、水平設置はもちろん、逆V型に近い設置も可能で、比較的設置自由度が高いです。さらに、トラップ構造によるバランスの良さから、安定したパフォーマンスを発揮しやすいと言えます。

ローバンド(7MHz帯)におけるダブルバズーカの優位性と移動運用への応用

7MHz帯のようなローバンドでは、アンテナの全長が長くなるため設置が難しく、またノイズの影響も受けやすい傾向にあります。ダブルバズーカアンテナは、全長を短縮しつつ効率を維持できる設計のため、狭いスペースでの設置や移動運用にも非常に適しています。ノイズ低減効果も相まって、ローバンドでの運用が劇的に快適になります。フィールドデーコンテストや移動運用で、このアンテナの真価を体験できるでしょう。

【実践】ダブルバズーカの性能を最大限に引き出す設置・調整のコツ

ダブルバズーカアンテナの優れた性能を最大限に引き出すためには、適切な設置とSWR調整が不可欠です。少しの工夫で、その「飛び」と「受信」はさらに向上します。私JA3CGZの経験から、特に重要なポイントをお伝えします。

エレメント長と地上高:最適なSWRとDX交信を実現するための調整方法

SWRを目標値(1.5以下)に調整するためには、エレメントの長さを正確に調整することが最も重要です。周波数が低い場合はエレメントを長く、高い場合は短くします。また、アンテナの地上高もSWRや打ち上げ角に大きく影響します。一般的に、地上高が高いほどDX交信には有利とされていますが、無理のない範囲で、できる限り高い場所に設置することを目指しましょう。給電点の位置やエレメントのたるみにも注意してください。

ノイズ対策をさらに強化!グランドループ対策とフェージングへの対処法

ダブルバズーカアンテナはノイズに強いですが、さらなるノイズ対策として、グランドループの発生を防ぐことが重要です。無線機のアースを一点に集中させたり、PCや周辺機器との接続にアイソレーターを使用したりすると良いでしょう。また、HF帯特有のフェージング(信号強度の変動)に対処するためには、受信時のノイズフロアの低さが非常に役立ちます。ノイズが少ない分、信号強度が一時的に下がっても、何とか聞き取れる可能性が高まります。

より高度なノイズ対策については、CQ ham radioなどの専門誌で定期的に特集が組まれていますので、そちらも参考にすると良いでしょう。例えば、今週末発売の最新号では「究極のノイズ対策」が特集されています。ご興味のある方は、お近くの書店またはオンラインショップでご確認ください。詳細はコチラへ cqpub.co.jp/cqham/

JA3CGZが語る!ダブルバズーカでDX交信を成功させるための秘訣

最後に、私JA3CGZがダブルバズーカアンテナでDX交信を成功させるために実践している秘訣をいくつかご紹介します。

- 耳を鍛える: ノイズフロアが低い分、微弱な信号を聞き分けるトレーニングが重要です。集中してワッチする時間を増やしましょう。

- バンドコンディションの把握: 毎日変わるバンドコンディション(電離層の状態)を把握し、DXが開ける時間帯を狙うことが効率的です。

- 送信効率の最大化: SWRを徹底的に調整し、送信機の出力を余すところなくアンテナに送り込みましょう。

これらの実践とダブルバズーカの特性を組み合わせることで、あなたのDX交信はきっと成功へと導かれるでしょう。がんばってください!

まとめ:あなたの無線ライフを変える!ダブルバズーカ ノイズ低減でDX交信を掴む

この記事では、ダブルバズーカアンテナがなぜ「ノイズを減らし」「DX交信に強い」のか、その科学的根拠と具体的な優位性を解説してきました。従来のアンテナでは解決が難しかったノイズ問題への強力なアプローチ、そしてDX交信に有利な高効率な電波輻射。これらは、あなたの無線ライフを劇的に変える可能性を秘めています。

飛ばないアンテナはもう卒業し、ダブルバズーカで静かな受信環境と確実なDX交信を手に入れましょう。私JA3CGZも、このアンテナの恩恵を日々感じています。ぜひあなたも、この「よく飛ぶ」アンテナを導入し、新たなDXの世界を体験してみてください。きっと、今まで聞こえなかった感動があなたを待っています!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48a7de67.f1396a78.48a7de68.fe9c42e1/?me_id=1261122&item_id=11342922&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F015%2F2105019000015.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)